الكاتب: ذ. عزالدين لطرش

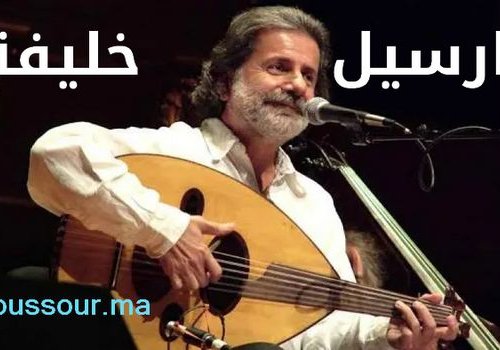

تأملات سيكوسوسيولوجية في قصيدة (تهلا فكاسك وانسى لي جفاك) للشاعر الزجال عمر نفيسي

مصدر النص:

https://www.joussour.ma/articles/omar-nafissi-thella-fkassek

"تهلا فكاسك وانسى لي جفاك"هكذا عنون الشاعر الزجال "عمر نفيسي" قصيدته الشعرية الزجلية، في إحالة على أن الكأس أنس في مقابل الجفاء الذي يمكن أن يصدر عن الانسان، فالكأس يعني الاخلاص في الوقت الذي يمكن للإنسان أن يجافي أخاه الانسان، وإن كان الانسان – لربما - ما سمي انسانا إلا لكونه يؤنس؛ فالقصيدة - كما النص - تقرأ من العنوان، فالعنوان ليس مجرد واجهة، بل هو عبارة عن خلاصة مركزة للنص ومربط الفرس ، ومنه فإن عنوان القصيدة هو دعوة الى الاهتمام بالكأس، ومن خلاله بالنفس وعدم الاكتراث لمن يجافي من الأغيار، فالعنوان يحمل تقابلا ضمنيا، يحتوي فكرة القصيدة التي تدعو الى الاهتمام بالكأس وبما يمنحه من فضيلة الأنس في مقابل الصديق "ة" المعرض لرذيلة الجفاء وربما الغدر، فكان هذا هو الحال والمآل..

على مستوى الإيقاع سنلاحظ أن الشاعر سيمر عبر محطات مختلفة تجعل من إيقاع القصيدة ينطلق من وضعية سوية ومستقرة وربما رتيبة ومألوفة، وضعية الانطلاق، ثم يزداد سرعة وتوتراً، ثم يعود الى المستوى العادي والبطيء وهكذا..؛ لكن كلاهما غني بالمعاني والدفقات الشعورية والصور الشعرية والبلاغية، سواء حينما يغضب أو حينما يهدأ روعه.. حيث نجد في مطلع القصيدة وصفا للحالة اليومية والانسجام مع الذات والتكامل بين جوارحها - كتعبير عن وضعية الاستقرار والطمأنينة - حيث إن الكف يحمل الخد ساعة الانهمام بالكبوات والخيبات، ويدون كل الهموم ويرسم عليه - الخد - لوحة صادقة متحللة من كل الرتوشات والتنميقات " {صورة بلا كادر}، في اطار تكامل بين فلسفة للجسد وسيكولوجية للخاطر والبال المتهمم بظروف الحال وهموم الواقع ومشاكل يفرضها المجال؛ ثم سرعان ما يقع التحول الذي سيفجر المقال ليسيل مداده على شكل قصيدة تستقرئ الحال والمآل، وتغني المتحير عن السؤال، إذ سيتناول الشاعر موضوع "الغدر" الذي يبدو أنه يشكل التيمة الرئيسية التي ستفجر روح القصيدة وتنسج خيوط جملها وقوافيها، لتعبر عن الدفقات الشعورية المؤثثة لفضائها ، موضحا كيف أن الغدر يشتغل " شناقا" يتاجر في سوق الحيلة ويتخذ من المكر رأسماله المادي والرمزي، حيث سيعمل على أنسنته وتحويله الى أدمي عنيف وعنيد، حيث سيعمد - هذا الأخير- الى احكام قبضته على الراوي -{ سرف على طوقي}- الى درجة خنقه واحتباس الدم في أوداجه وعروقه،؛ ثم يستعير الشاعر من الثقافة الشعبية - باعتبارها مورد الشاعر الزجال - المثال الذي يصور الديك المذبوح الذي يرقص من حر الموت، فیخاله البعض يرقص فرحا ؛ حيث كان ذاك حاله والأعداء من حوله يتشفون وهو يجتر حر دم الموت المغدور، وهذه طبيعة بعض البشر والساديين خاصة منهم، حيث يتلددون بالتشفي في المكلوم ولا يرحمون لا الظالم ولا المظلوم. وهذا حال راوينا فهو مجرد مغبون" ولسان حاله الدارج يقول: {يديرها المزغوب والمبارك فيها يتكدم}، بمعنى أن الجاني الخبيث ينفلت ويسقط فيها البريء الطيب، في إطار نوع من التقابل المعبر عما يعيشه صاحبنا من محنة وعذاب وألم نفسي واجتماعي، وصدق الاخوة في مصر حينما يعبرون عن هذا الأمر بقولهم: (ياما في السجن مظاليم).

ثم يحاول الشاعر أن يصور حاله وحال الورطة التي وجد نفسه في لجتها ، و ما علیه إلا أن يفك خيوطها (خبالها) المخبلة لوحدة ، لذلك وظف هذا التعبير الشعبي البليغ : { نّيّر و نسدي}، وهو تعبير مرتبط بثقافه المنسج المغربي وما يحيط به من طقوس وعادات - اعتقد أن جيل الألفين لم يعد يعرف عنها الكثير؛ حيث أن ّالنيار" أو "الجراي" شخص يقوم بمهمة في غاية الأهمية، والمكلفتين بالتسدية امرأتان لبيبتان تجلس كل واحدة منهما في طرف وتصران على أن يمر خيط "النيار" - الملفوف على شكل كبة من خيط السدى- جيئة وذهابا حول الوتد المثبت أمام كل واحدة منهما بعد أن يكون قد انعرج على الوتد الأوسط..... لينتهي في هذا المقطع إلى مقولة شعبية أخرى دارجة بين المغاربة وهو كون كل من أخطأ فعليه ان يتحمل مسؤولية خطئه {إلى خطيت نودي} وتأدية الثمن لا محاله، جريا على عادة أوديب الذي فقأ عينه -كما تروي الأسطورة- حينما أحس بذنب مسؤولية الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق أمه وأبيه- وبالرغم من كونه لم يكن يعلم ذلك - وهي رسالة لمن يهمهم الأمر من الساسة الذين يتدرعون بعدم العلم- فهو في حد ذاته جريمة- ووقف إيقاع سريع ثنائي شاق ومتعب يسميه المغاربة " مشط وقدم"، وكتعبير عن سوء الطالع وبكل حسرة وندم يندب حظه بقوله: {ٱندب سعدي}.

في المقطع الموالي يعتمد الشاعر على فنية حسن التخلص ومد جسر العبور من إلى.. موظفا عبارة {مخالب الكلمة} فهي عبارة تصلح لنهاية الفقرة السابقة {اندب سعدي} وبداية اللاحقة {ومال هاد لهبال عاد عندي حلمة}، تم على اعتبار أنه من خلال الكلمة يتم التخلص من كل محنة وألم وتحولهما الى منحة وأمل، الى فرجة وأدب وفن وجمال { شعر، زجل ، رسم وتشكيل..}؛ وتحويل الحمق والجنون الى قصيدة تحكي بدل التنهيدة كلاما مقفى ودفقات شعورية وحالا من أحوال النفس والبدن أو الجذبة، مفسرا كيف أنه من خلال القصيدة يتم البوح وتنتهي المحنة ، أو على الأقل يتم التعبير عنها وبالتالي التصالح معها نفسيا واجتماعيا وامتلاك الجرأة على مواجهتها...

يعود فبي الفقرة الموالية للحديث عن كيفية تحمل القصيدة مسؤولية الذات والتعبير عن الآهات والتكفف ومسح الدمعات؛ حيث تحول البكاء الى كلمات والدموع الى دفقات شعورية وصور بلاغية: تشبيهات واستعارات وتورية...موضحا كيف يتضامن الشاعر مع القصيدة وتتضامن هي بدورها معه، في جو من التكامل: ففي الوقت التي تعبر هي عن أحشائه وخوالجه وهمومه، يجتهد هو في بناء قوافيها وترميم مبانيها وصياغة معانيها وصورها الشعرية.. ليَعْبُر من خلالها الى ذاته، معاتبا القصيدة عن عدم القدرة على مطاوعته، ومن خلالها يعاتب نفسه وينصحها بعدم الثقة، واستحضار رذيلة الغدر دائما- باعتبارها التيمة المحركة لروح القصيدة والرذيلة التي أضحت مهينة على العلاقات الإنسانية، معبراً عن ذلك من خلال اعتماد أساليب بلاغية جميلة كقوله: {واش العقرب تسقيك رحيق}، مستنكرا ومستبعدا إمكانية أن تسقيك العقرب رحيقا مثلما يستبعد بالمقابل إمكانية أن يُتَمِّم معك رفيق الغدر الطريق. حيث سينصح نفسه بعدم الندم {بلاش عليك تندم أراسي ... تهلا فكاسك ...وانا نتهلا فيك...}؛ هناك حوار داخلي حيث يحاور الشاعر نفسه حينما ينصح " رأسه" بالاهتمام بالكأس- كأس المدام أو الشاي – المهم أن الكأس ارتبط بالفرحة والأنس- ومن خلال اهتمام الرأس بالكأس يعد هو بالاهتمام بالنفس، وهي شطحات سيكو- صوفية تعبر عن الانفصال والاتصال بين الذات ومكوناتها: الرأس - النفس - الروح ثم الجسد في مقابل العقل - ومن خلال حسن التحكم في هذه المكنزمات يتم نسيان الهم وازدراء المجافي والتنعم بطرد الوسواس الخناس، والاستعداد المستمر لنسج القصيدة مادامت هي الحل وهي حال ومآل الشاعر، هي الظاهر وهي الباطن، هي الماضي وهي الحاضر..

يعود الشاعر في المقطع الأخير ليعاتب القصيدة ويلومها على عدم الفهم في مقومات الجمال {حروف الزين}، معتبرا طول القامة والرشاقة، {الطولة والتجريدة} من أهم مقوماته وخصائصه.. والعمل على رسم الخطوط صعودا ونزولا ومن خلالها صياغة الحروف ومن الحروف كلمات ومن الكلمات جملا ومعاني وحِكما، ظاهرة أو مضمرة، تحتاج الى قراءة ما وراء السطور، موظفا في شرح ذلك المثال المغربي الذي يعتبر أن الحر اللبيب يفهم بالغمز والاشارة الخفيفة بينما العبد الخاضع فينبغي أن تشقى وتبدل مجهودا مضنيا لإفهامه {الحر بالغمزة والعبد بالدبزة}..

ثم ينتهي في آخر القصيدة يلوم ويعاتب، بل سيكون مضطرا للاستعمال أسلوب السب والشتم الدارج { مال بوك} في حق القصيدة كونها لم تطاوعه في التعبير عن الحال وتحويل الحالة الشعورية الى مقال، موظفا أيضا مثال مغربي مشهور مضمونه: {حين تشتد الحاجة الى السلوقي وقت القبض على الطريدة تجده غارقا في قضاء حاجته، أعزكم الله} وهي منقصة وملامة يوجهها الشاعر للقصيدة حين تتلكأ وتتملص من مسؤولية التعبير عن قلقه وتوتره وقت الشدة والحاجة الى البوح..

أنت مال بوك يالقصيدة...حالك حال السلوقي ملي تنوض الصيدة.... الجعبة عامرة...والرامي ناضي...وهو مشى قاضي حاجة ..حاشى سيادي...

إجمالا، نلاحظ أن الشاعر قد نجح في التعبير عن حالة نفسية اجتماعية ذات بعد أخلاقي وقيمي ، حيث يتفاعل فيها الجانب النفسي - حالة توتر وغبن - مع الجانب الاجتماعي قلق من غياب السند والدعم ، والحضور السلبي – بالمقابل - للآخر كمتشفي، ثم الجانب الأخلاقي والقيمي المتجلي في سيادة قيم سلبية كالغدر والجفاء ، وغياب للقيم الإيجابية كالمساندة والدعم، إضافة الى البعد الأدبي الذي يدخل من خلاله في حوار ونقاش حاد مع القصيدة وتَعَنُّتِها أحيانا في تحمل مسؤولية المواساة والقدرة على التعبير والبوح بالمعاناة، والعمل على ترجمة هذه الرذائل في صيغة معاني، مركزاً على رذيلة الغدر، وموضحا الى أي حد أضحت رذيلة منتشرة ومألوفة؛ الا أن الشاعر - وبوصفه يشكل صيغة مبالغة في الشعور وتدفق للمشاعر- سيرفضها ومن خلال مواقفه الإنسانية النبيلة يستنكرها فتخلق لديه توثرا وقلقا وجوديا سرعان ما يحوله - حينما يحضر شيطان شعره - الى كلمات ومعاني وصوراً شعرية وبلاغية تعبر عن دفقات شعورية وأحاسيس وجدانية تحتويها القصيدة باعتبارها نوع من أنواع التطهير -Catarsis- بالمعنى النفسي أو البوح بمعناه النفسي والاجتماعي، في قالب جمالي..

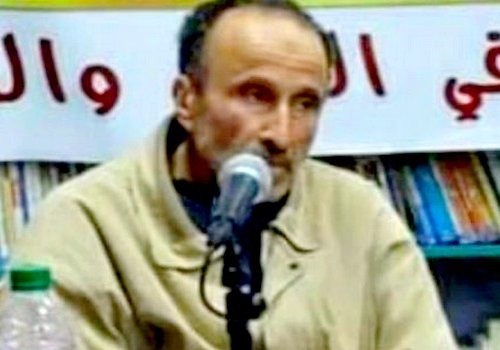

في النهاية وللحقيقة ، فأنا لا أزعم أني قد سبرت أغوار القصيدة، أو غصت في أعماق تمفصلانه البلاغية وصورها العميقة التي تجاوزتها أحيانا- لعدم الاطالة- و أحيانا تجاوزتني نظراً لعمقها السحيق الضارب في جذور التراث المغربي القديم والحديث، ثم إنني لا أخال نفسي أديباً ناقداً ، وأنا القادم من عالم الفلسفة - بقدرما أجدني متطفلا، ما يشفع لي هو عشقي لهذا النمط الشعبي من الشعر، وعشقي لبابا ادريس- الذي استمتعت بترنيماته العميقة والطروبة لما كنت بالشماعية، و لشيخ الزجل المغربي وأيضا متابعتي لما ينشره أو ما يلقيه الأستاذ عمر نفيسي، الذي شجعني على مقاربة شعره وتذوقه ما يسميه هو ب "المركد-g- المشترك"- تساوت - حيث كنت قد عنيت بالتأمل الفلسفي في قصيدة " حماق الشوفة" وسأعود لها لاحقا، بعد ما توقفت عن ذلك بسبب متابعة دراستي الجامعية، واليوم حينما اطلعت على قصيدة " تهلا فكاسك ونسى لي جفاك" اجتذبني فأصريت على قراءتها والتلذذ بسبر بعض أغوارها النفسية والاجتماعية، ما استطعت الى ذلك سبيلا..

ذ. عزالدين لطرش

{طالب باحث في سلك ماستر "الفلسفة والممارسات النقدية" بكلية الآداب والعلوم الانسانية– جامعة القاضي عياض – مراكش}

..........